知って楽しむ陶芸 知る編

笠間焼について

笠間を中心とした地域で製作されたやきもの(陶器・磁器)は笠間焼と呼ばれます。昔の笠間焼は、壺や甕といった日常生活で使用する器が中心でしたが、今では生活の器のほか、立体造形や伝統工芸などさまざまな作品がつくられています。

パンフレット「かさまやきのれきし」では、焼き物のできるまでの様子や、日本と笠間の焼き物の歴史について知ることができます。こちらもぜひご覧ください。

やきものができるまで

-

採掘… 原土をあつめる

粘土となる原土を山から掘りだします。原土は、野ざらしにして使いやすくします。 ※原土…笠間焼の原料となるもの -

精土 … 粘土づくり

原土に水を加えてドロドロにし、ふるいにかけゴミなどを取りのぞきます。その後水分をしぼり粘土のかたまりにします。 -

成形 … 形づくり

精製した粘土を、(1)ロクロづくり(2)タタラづくり(3)手びねりなどの方法で形をつくります。中でも電動のロクロを使うとたくさんのうつわをつくることができます。 -

乾燥仕上げ

形づくりの後はひびがはいらないようにゆっくり乾燥させます。また、完全に乾く前にうつわの底をけずるなどの仕上げをします。このときに、けしょう土をぬったり、線ぼりなどのデザインを入れたりします。 -

素焼き

よく乾燥させたうつわを窯に入れて素焼きをします。素焼きをするとうつわに強度が出たり、『釉薬』がかかりやすくなったりします。 ※釉薬…やきものの表面をおおうガラス質のコーティング -

絵付け・施釉

素焼きしたうつわに絵付けをした後、釉薬をかけます。釉薬は、長石・木の灰・ケイ石などを水と一緒に混ぜ合わせてつくります。 -

本焼き

うつわを窯につめて、1,250度くらいの高温で焼き上げます。窯の種類は、電気窯、ガス窯、灯油窯が多く使われます。 -

窯出し

本焼きの後、2日~1週間かけてゆっくり冷まし、うつわを窯から出します。ひびわれがないかなどの検査をして出来上がりです。

焼き物の技法

-

ロクロづくり

回転する台に粘土をのせ、まわしながら成形する技法 -

タタラづくり

粘土を板状にし、これを箱型や筒状にしたり、型に押し当てたりして形を作る技法 -

手びねり

指先で形を作る技法 -

化粧がけ

成形した素地の上に白い泥土をつけ、上に透明な釉薬をかける技法 -

絵付け

やきものに絵やもようをつける技法

日本遺産かさましこ~兄弟産地が紡ぐ“焼き物語”

信楽焼から生まれたやきものの兄弟産地として、笠間市と益子町は、2020年(令和2年)日本遺産かさましこ~兄弟産地が紡ぐ“焼き物語”として日本遺産に認定されました。「かさましこ」について詳しい資料が以下のサイトに掲載されています。

日本遺産について

日本遺産ポータルサイト (bunka.go.jp)(外部サイトへ飛びます。)

児童・生徒向けの資料

日本遺産かさましこストーリーブック

ライブラリー|かさましこ 兄弟産地が紡ぐ〝焼き物語〟 (kasamashiko.style)(外部サイトへ飛びます。)

歴史コーナーの紹介

当館2階にある第2展示室には、歴史コーナーがあり、笠間焼の歴史や技法を、パネルや映像、パンフレットなどにより、わかりやすく学ぶことができます。ぜひご利用ください。(現在改修中のためご覧いただけません。)

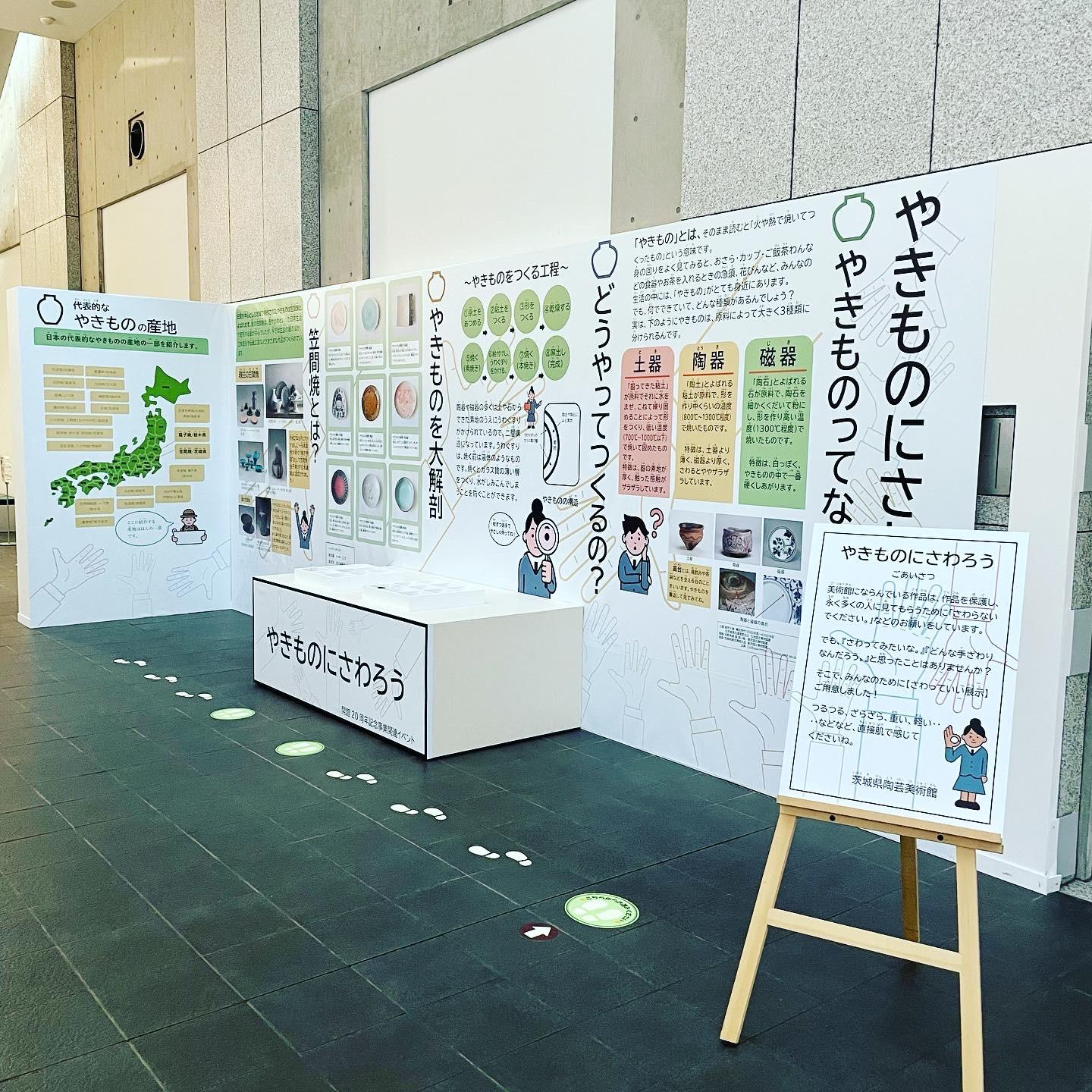

さわれる展示の紹介

地下企画展示室前のオープンギャラリーには、「さわれる展示」があります。(令和4年1月16日まで展示)子どもたちの「さわってみたい。」「どんな手触りなんだろう。」という思いに答えたいと企画したものです。「やきものって何?」や「どうやって作るの?」など壁面の説明を読むことでやきものについて学ぶことできます。また、さわれる豆皿は9種類あり、それぞれの手触り、重さなど実際に手に取ってさわっていただくことができます。ぜひ、やきものを触って体感してください。

掲載日 令和3年8月23日

更新日 令和4年12月7日

アクセス数